瀬戸内かきがらアグリ事業について

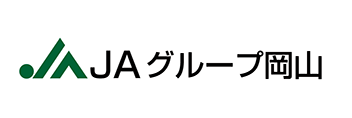

"里海"である瀬戸内海で育てられた牡蠣の殻=かきがらを

有効利用する循環環境保全型事業

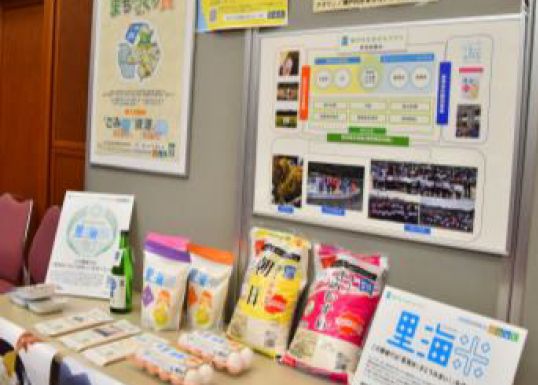

「瀬戸内かきがらアグリ」に挑戦しています。

このロゴマークは本事業を象徴するものであり、同時に本事業のもとで育てられた農畜産物=瀬戸内かきがらアグリ認定商品の証でもあります。

上部のグリーンが中国地方、下部のグリーンが四国地方、真ん中のブルーが瀬戸内海をあらわしています。白い菱形は”海の宝”である牡蠣そのものを示すと同時に、牡蠣の筏(いかだ)が瀬戸内海に連なっている様子も表現しています。

瀬戸内かきがらアグリ 3つの約束

私たちは瀬戸内のかきがらを…- 肥料・飼料として活用し、「安全・安心・美味」な岡山県産農畜産物を消費者にお届けします。

- 岡山県内で再利用し「地産地消」を進める事で、地域循環型のアグリ事業を構築します。

- 有効利用した、地域環境保全活動に積極的に取り組みます。

牡蠣の国内水揚げ量において約80%を占めている良質な産地・瀬戸内海では、身をとったあとのかきがらの有効活用が課題となっていました。身ばかりに目がいきがちですが、実はかきがらは良質なミネラルや栄養分を豊富に含んでおり、農畜産物の肥料・飼料として大変優秀な資源となります。さらに、近年このかきがらには生きている牡蠣と同様に水質の浄化作用があることが分かりました。そこで"里海(人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸地域)"や河川の環境保全資材としても注目されるようになってきたのです。

このプロジェクトは、瀬戸内のかきがらを地元で有効利用して循環型のアグリ事業に取り組み、同時に本事業収益の一部をかきがらを使用した環境保全活動に活用して、海や河川、田んぼ、畑、森林といった岡山の自然や瀬戸内海という里海、その恵みを守るための挑戦なのです。

瀬戸内かきがらアグリ推進協議会

について

JAグループ岡山では当事業を岡山県産米の産地間競争に勝ち抜く取組として位置づけ、全農岡山県本部に事務局を置き、生産者から実需者・消費者及び関連組織で構成する「瀬戸内かきがらアグリ推進協議会」を設立させ、事業の更なる拡大を目指すとともに、環境保全活動に取組みます。

わたしたちは、「瀬戸内かきがらアグリ」を応援します。

瀬戸内かきがらアグリ事業に賛同していただける企業・団体を募集しています。

里海ってなんでしょう?

”里海”とは「人手が加わることによって生物多様性と生産性が高くなった沿岸地域」と定義されています。瀬戸内海では、川などから水と一緒に流れ込んだ栄養分によって良質なプランクトンが育ち、それらを食べて牡蠣が大きく成長します。そのかきがらを人の手で水田に施用して良質なお米を生産し、自然のサイクルに人間が関わってより活性化させるという「瀬戸内かきがらアグリ」事業は、まさしく里海を守り、育てる活動そのものなのです。

里海再生活動について

わたしたちの里海・瀬戸内海。高度経済成長期には赤潮が頻発しアマモが激減するなど、水質が劣悪化していました。特に魚介類の産卵・生育場所となるアマモの減少に比例して漁獲量も減る一方でしたが、そこへかきがらを投入。12haまで減少していたアマモ場がかきがらの効果もあって250haまで回復し、瀕死の状態だった瀬戸内海が現在では徐々によみがえりつつあります。

私たちはアマモ再生活動を応援します。

日生漁協

笠岡漁協

邑久漁協

事業評価

地域循環環境保全型事業「瀬戸内かきがらアグリ」はSDGs(持続可能な開発目標)における取り組みが評価され、今年度も二つの賞を受賞しました。

2022年度受賞アワード

ディスカバー農山漁村の宝AWARD 〜第9回選定〜

ディスカバー農山漁村の宝AWARD 〜第9回選定〜

【優秀賞】

ディスカバー農山漁村の宝AWARD 〜第9回選定〜

ディスカバー農山漁村の宝AWARD 〜第9回選定〜【優秀賞】

選定証授与式・交流会全体記念写真(総理大臣官邸にて)

選定証授与式・交流会全体記念写真(総理大臣官邸にて)

交流会

交流会左:岸田内閣総理大臣

右:伍賀会長

左から

左から・林有識者 懇談会座長

・野村農林水産大臣

・伍賀会長

・自見内閣府大臣政務官

令和4年度 地域づくり推進賞 備前県民局

令和4年度 地域づくり推進賞 備前県民局

【地域づくり推進賞】

令和4年度 地域づくり推進賞 備前県民局

令和4年度 地域づくり推進賞 備前県民局【地域づくり推進賞】

2021年度受賞アワード

第6回 おかやま協働のまちづくり

第6回 おかやま協働のまちづくり

【大賞】

第6回 おかやま協働のまちづくり

第6回 おかやま協働のまちづくり【大賞】

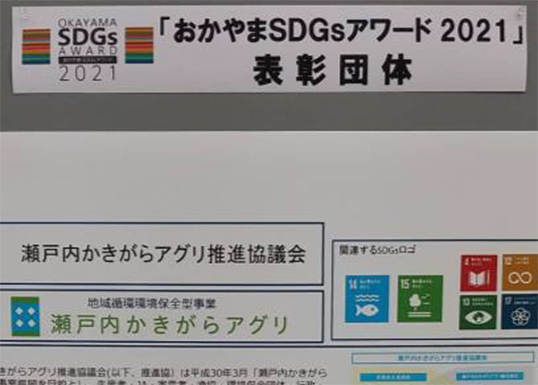

おかやまSDGsアワード2021

おかやまSDGsアワード2021

【優良な取り組み】

おかやまSDGsアワード2021

おかやまSDGsアワード2021【優良な取り組み】

第9回 環境省グッドライフアワード実行委員会特別賞

第9回 環境省グッドライフアワード実行委員会特別賞

【森里川海賞】

第9回 環境省グッドライフアワード実行委員会特別賞

第9回 環境省グッドライフアワード実行委員会特別賞【森里川海賞】

「瀬戸内かきがらアグリ」のこれから

<その一>

瀬戸内かきがらアグリ事業は昨今のSDGsの普及やアワードにおける各種賞の受賞により、徐々に地元岡山では知名度も向上はしているものの、全国における認知度はまだまだ低調であることより、全国にこの取り組みを発信して認知向上を図ります。

<その二>

事業の柱である「里海米」は、多くの実需者からご用命をいただいていますが、どの品種も生産が追い付いていない状況であり、産地による里海米の生産拡大を進めます。

<その三>

「里海米」に続く「里海卵」「里海野菜」「里海酒」など新たな「里海農畜産物」の生産・販売振興も積極的に行います。

<その四>

温室効果ガス軽減にもつながる「ブルーカーボン」の役割を果たすことで注目を集めているアマモの再生活動(里海再生活動)についても引き続き支援を行い、漁業と農業の協働事業として取り組みを進めます。